4か月かけて、男鹿の老舗お菓子やさん「ゴンタロー」さんと共同開発してきたお菓子がいよいよお披露目!「ぐろおがるバザール in winter」いよいよスタートです。

これまで、ゴンタローさんからのミッションの獲得→中間発表→プランの修正→最終コンペ→さらなる見直し→パッケージ制作→販売・宣伝のマナーの習得と準備を重ねてきた2年生。この日に向けてどんどんボルテージは高まっていきました。

販売するお菓子は3種類!店頭にずらり並んだお菓子をみると圧巻です。パッケージはもちろん2年生のオリジナルです。

まずは、「なまはげ大福」。神様であるナマハゲが、大きな福をお届けする!というコンセプトのスイーツです。イチゴ×あんことバナナ×チョコの2個入りです。真っ赤なリボンで結ばれているパッケージもかわいいですね。

そして、寒風山の四季を表したクッキーの「寒風山食っちゃうぞ!」。キャッチーなネーミングでSNS映えを狙います!春夏の緑の寒風山は抹茶味。山焼きをした寒風山はチョコ味。冬の雪景色の寒風山はプレーン味。箱もおしゃれなのでお土産にも最適!

そして、なんと安田(あんでん)海岸と一の目潟というジオサイトをモチーフにした「男鹿のイケティラ」。池のティラミス、イケてるティラミスからネーミング。男鹿の大地の神秘を感じてもらうことをコンセプトにしています。これをきっかけに訪れる人がふえるといいですね~。

そして販売の準備です。販売開始13:00までにはオガーレにお越しのお客様が興味深々。大阪からや台湾からというお客様もお待ちいただいていました。

販売に向けての最終チェックです。ゴンタローさんのご指導のもと、気合入れも兼ねて発声練習です!

さあ、13:00。いよいよ販売開始です。スタートからすぐにお客様が殺到しました!販売チームのみなさんはてんてこまい。でもおちついて電卓をはじきます。呼び込みの声もどんどん大きくなっていきました。

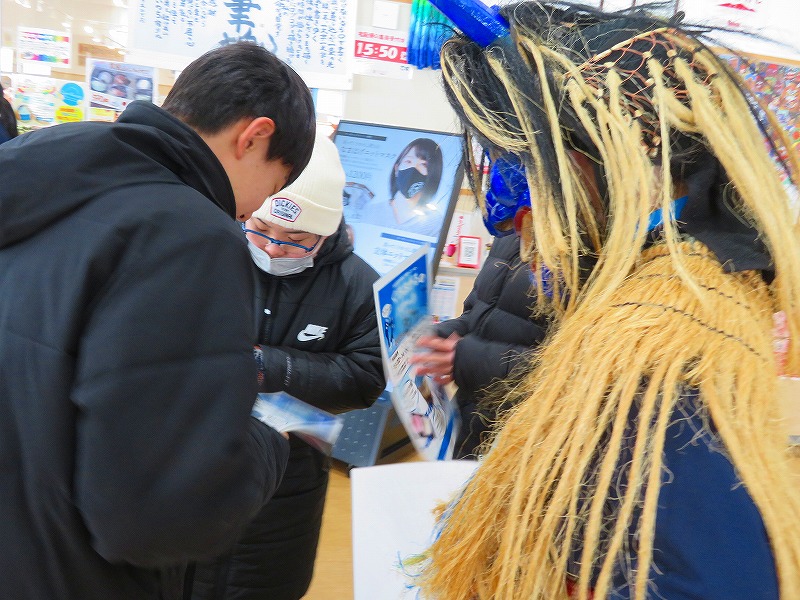

外では果敢に宣伝です!ナマハゲ太鼓クラブの菅生くんはナマハゲに扮してお客様に呼び掛けました。外国からのお客様に英語で話しかけているチームもいます。このような体験ができるのも柴灯まつりだからですね~。貴重な体験です。

一番最初に完売御礼が出たのは「なまはげ大福」。そして間もなく、全商品完売しました。ご購入くださいましたみなさまありがとうございました。

そして14:30からは、テノハ男鹿を会場に、販売促進プレゼンテーションです。近隣のスーパーさん、コンビニさんからお越しいただいて、わたしたちのお菓子をおいてくださ~いというプレゼンイベントを開催しました。

「南中生のプレゼンはすごい!ということを聞いて、楽しみにしてきました。」という方もいらっしゃいました。

2年生はこれまですでに2回のプレゼンを経験しているので、かなりレベルアップしていました。商品開発のターゲット、コンセプト、商品の売り込みポイントなど、エネルギッシュなパフォーマンスでお届けしました。

そしてこのイベントのメインである交流タイム。ゲストの皆さまから、たくさんのアドバイス、お褒めのことばをいただきます~。

「男鹿に住んでいて小豆岩を初めてしったよ。ありがとう。観光客の人もためになると思うよ。」

「安田海岸、いいところに目をつけたね~~。これで見に来てくれる人が増えるといいね。」

「大福は若者だけでなく全世代にうけいれられると思うよ~」

時間が足りないくらいの絶賛の声をいただきました!

そして、あっという間に時間は過ぎてクロージングセレモニーです。

ゴンタローさんからは、「生徒のみなさんの斬新なアイディアはわたしたちの想定を簡単に超えてきました。”ふつう”はという大人の概念を超えて考えたアイディアに刺激を受けました。これからまだまだがんばっていけます!どうもありがとう!」というありがたいお言葉をいただきましたね。

そして最後にご来場のみなさまへ、2年生全員から感謝のきもちを込めて「ありがとうございました!」をおとどけしました。

ここまで大変おせわになりましたゴンタローの籾山さん。本当にありがとうございました。一生に一度体験できるかどうかわからないような貴重な経験をさせていただきました。最後に、ゴンタローさんを囲んで、記念撮影です!みんな達成感にあふれた顔をしていますね。

ぐろおがるバザール、大成功でした!

ご来場くださいましたみなさま、どうもありがとうございました。

今回は「in winter」。ということは「in summer」も開催予定です。期日がきまりましたら改めてお知らせします。

2年生は2か月後、いよいよ3年生になります。3年生のぐろおがるはどんな活動をしていくのか楽しみです。ますます成長した姿を地域のみなさまにお届けできることと思います。みなさま、お楽しみに~。

男鹿市立男鹿南中学校

男鹿市立男鹿南中学校